Il y a 80 ans : La réapparition du Racing Club de Strasbourg

Publié le 04/06/2024

Épisode 5 de notre série consacrée au football dans le Grand-Est il y a 80 ans, avant la Libération. Pendant le conflit, le Racing devient le « Rasensport Club », une traduction habile qui permet au club de garder ses initiales R.C.S. La libération de Strasbourg constitue un tournant dans l’avenir de l’équipe.

En 1944, le débarquement des Alliés en Normandie et en Provence ne permet pas aux actionnaires de mettre sur pied un championnat 1944/1945. Le 23 novembre est un grand jour pour l’Alsace, en particulier pour sa capitale et son club. Strasbourg est libérée. Dès lors, le « Rasensport Club » (1940-1944) n’est plus. Le Racing Club de Strasbourg est de retour. Néanmoins, le football ne reprend pas pour autant car la ville reste sous la menace ennemie durant l’opération « Norwind » déclenchée par von Runstedt, début janvier 1945. Ce n’est que le 19 mars, sept mois après Paris, que la région est débarrassée de toute présence ennemie.

Lors de l’opération « Norwind », le village de Hatten a été pris entre les tirs des Allemands et des Américains, forçant les habitants à se réfugier de cave en cave. Crédit photo : Document remis

Le 1er avril a lieu la première rencontre du Racing « depuis la Libération » face au FC Cronenbourg. Le Comité se réorganise. Charles Belling reprend le pouvoir de Président qu’il avait dû abandonner le temps de l’exode en Dordogne en 1939.

Cet exode a vu la reconstitution d’une équipe pour le Racing par trois hommes en rassemblant des joueurs que rien ne semblait devoir réunir. Quelques coups durs plus tard, cette improbable formation s’en va défier, en Coupe de France, les professionnels bordelais sur le terrain et gagne à la surprise générale. Cette aventure exceptionnelle laisse une trace étonnante au palmarès du Racing. Le club est un des rares au monde qui peut s’enorgueillir d’un titre de champion hors de son territoire administratif. Il a

1945, l’année des premières !

Quelques jours après la capitulation de l’Allemagne, il fait écho que le championnat professionnel de la saison 1945-1946 sera organisé en une Division Nationale. Il comprend le Racing et une Division 2 répartie en deux groupes (Sud et Nord avec Colmar et Mulhouse). Il s’agit du premier « Championnat de la Libération » pour les trois grands clubs alsaciens mais aussi pour tous les autres clubs de l’élite française.

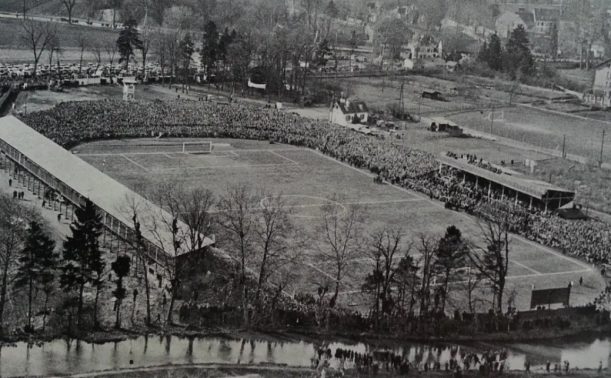

Le 16 juin 1945, des milliers de Strasbourgeois assistent aux manifestations organisées dans la capitale alsacienne. Ces rassemblements s’inscrivent dans le cadre de la « Fête de la Résistance Française ». Ils visent à rappeler que la France dit non à la défaite. On brûle les derniers vestiges nazis mais surtout on joue au football.

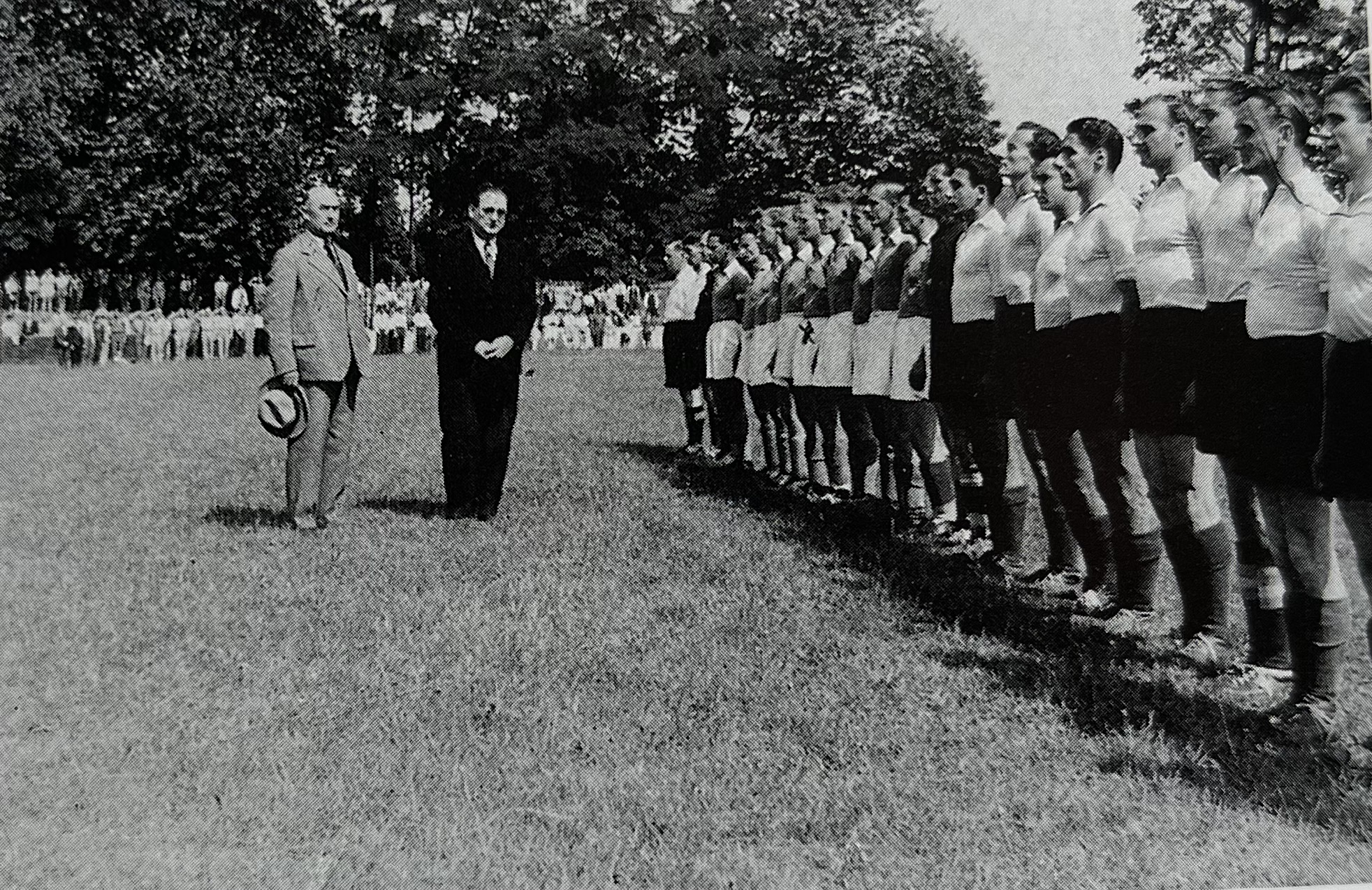

Le président Charles Belling (à gauche) et le maire Charles Frey saluent les joueurs strasbourgeois et parisiens le 16 juin 1945 lors de la Fête de la Résistance. Photo issue du livre ‘’Racing 100 ans’’

Le Racing rencontre une formation parisienne, le Racing Club de Paris. 12 000 personnes sont présentes à la Meinau pour revoir le premier club français. A cette occasion, on offre des fleurs à Oscar Heisserer (que l’on évoquera dans un autre épisode), le Racingman de Paris devenu Racingman de Strasbourg entre 1940 et 1943 puis de nouveau Racingman de Paris. Et ce, après avoir disputé trois saisons dans la « Liga Elsass ». Un cursus que seul un Alsacien est en mesure de connaître. Paris s’impose finalement 4 buts à 1.

Après quatre saisons disputées sous un nom germanisé, le Racing reprend bel et bien son nom de Racing Club de Strasbourg et participe à nouveau au championnat de France professionnel en 1945.

Et pendant ce temps-là :

En France, la préparation des débarquements (de Normandie et de Provence) provoque une intensification considérable des bombardements qui visent les gares de triage, les nœuds routiers sur quasiment l’ensemble du territoire français. De nombreuses villes comme Chambéry, Grenoble ou encore Lyon sont touchées. Plusieurs autres subissent également les bombardements alliés ce qui provoque de nombreux morts civils et la destruction de quartiers entiers. Dans le cadre de l’opération Fortitude consistant à faire croire que le Nord sera la zone de débarquement, des bombardements touchent cette région. Des métropoles sans importance militaire (par exemple dans le Pas-de-Calais) sont écrasées sous les bombes faisant plus de 500 morts.

Des troupes factices se concentrent en vue de l’opération Fortitude. Crédit photo : Loutan

En Nouvelle Guinée, la progression américaine débute dans l’île de Biak, fortement défendue par les Japonais. Le 162ème régiment d’infanterie américain avance vers l’Ouest, où se trouvent les aérodromes ennemis mais subit une violente contre-attaque japonaise à l’ouest de de Mokmer. La position est intenable. Par conséquent, le général Fuller (major britannique et historien militaire) ordonne le repli dans l’attente de renforts. Dans le secteur des îles Wadke-Sarmi, les attaques nippones contraignent également les Américains à reculer.

Le 28 mai, en Allemagne, plus de 1000 bombardiers B-24 de la 8ème armée de l’air américaine attaquent des usines de carburant synthétique situées dans plusieurs villes près de la Ruhr. Villes industrielles, voies ferrées ou encore barrages sont touchés. Au total, près de 30 cibles sont attaquées et 864 bombardiers atteignent leurs objectifs. Le but de la campagne est principalement de détruire la capacité de l’Allemagne à produire des armes, de perturber le réseau de transport et l’approvisionnement en pétrole, acier et charbon. La destruction de l’armée de l’air allemande et l’anéantissement du moral des civils font aussi partie des intentions des Alliés.

Lucas Poirot